1970年4月24日21时35分,我国自主研制的第一颗人造地球卫星“东方红一号”在“长征一号”运载火箭的搭载下成功进入太空,从此开创了中国航天史的新纪元,使我国成为继苏、美、法、日之后世界上第五个独立研制并发射人造地球卫星的国家。伴随着几代人成长的《东方红》乐曲传遍世界,中国人从此打开了通向太空的大门。

50年来,在迈向航天强国的征程中,“东方红一号”已不仅仅是一颗卫星的名字,它更多地凝聚着一个民族厚重的精神,承载起了一个国家的荣誉。9月10日,为纪念“东方红一号”成功发射50周年,档案馆(哈军工纪念馆)在馆内一楼大厅举办《唱响东方红 放歌新时代》主题展览,让我们一起重温那段可歌可泣的历史......

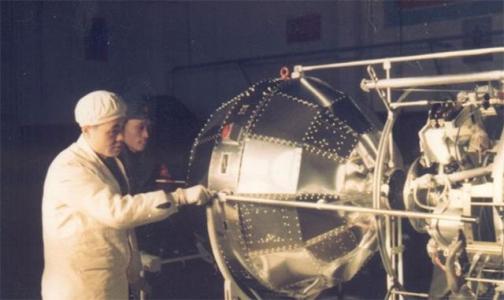

展览分为前言、“东方红一号”卫星、我国航天事业发展的成果等三个版块,其中穿插了原国防部第五研究院院长钱学森的“外国人能干的,中国人一样能干”和“东方红一号”卫星技术总负责人、“两弹一星”元勋孙家栋院士的“造一辈子‘中国星’”等两个小故事。展览再现了近半个世纪以来,中国的航天事业从无到有、从小到大、从弱到强,而奠定这一切基础的里程碑正是“东方红一号”卫星,因此从2016年开始,国务院将“东方红一号”卫星成功升空的4月24日设立为“中国航天日”!

哈军工与“两弹一星”的溯源:

早在1955年1月15日,毛泽东在中南海的住处召集中央书记处全体成员开了一次扩大会议,做出了一项重大决策——发展航天和原子能事业,从此拉开了我国火箭、导弹和人造卫星研制的序幕。

1955年的哈尔滨,时任哈军工首任院长兼政委陈赓大将与在周恩来总理亲自安排下,经过多次外交的严正交涉,才得以安全回国的,时任国防部第五研究院院长钱学森第一次来哈军工参观时就我国研制火箭项目交谈了很久。钱学森在参观哈军工火箭教授会时,固体火箭点火试车试验引起了他的极大兴趣,他与教授会副主任任新民就固体火箭燃料配方问题进行了交流。

1955年11月初,哈军工任新民、周曼殊、金家骏3位教员给国防部写了一封信,提出我国研制火箭的建议,次年1月,建议书引起彭德怀等中央军委领导的高度重视,这份建议书表达了以陈赓为首的哈军工人准备开展导弹科研项目的坚定决心。

1956年秋,国防部第五研究院成立,哈军工先后抽调一批骨干教师赴五院,成为中国火箭和导弹技术的开山元勋,并把从德国订购的跨音速风洞设备让给五院使用。1959年,哈军工在“尖端集中、常规分散”的办学方略指引下,新建了导弹、原子、计算机等“尖端”系及专业,培养了一大批国防科技事业发展急需的专业人才,为我国“两弹一星”事业的起步准备好了人才库。哈军工前三期毕业生中有29%分配到五院,第四至八期毕业生中有63%分配到五院、六院、九院、十院工作,哈军工人成为我国“两弹一星”事业的先行者、亲历者和见证者。

哈军工炮兵工程系教授任新民是“东风一号”“东风二号”“东风三号”导弹的副总设计师,“东风一号”导弹的发动机总设计师,“东风二号”导弹的新一代发动机研制负责人。“东风一号”导弹的研制成功是我国军事装备史上的一个重要转折点。是“长征一号”运载火箭的技术总负责人,就是“长征一号”运载火箭成功把我国第一人造卫星“东方红一号”送入太空。是“风云一号”气象卫星工程总设计师。

哈军工炮兵工程系一期学员邢球痕是“红旗-2号”“巨浪-1号”导弹的发动机总设计师,其中“巨浪-1号”导弹采用的是两级发动机,这是我国固体火箭技术的一个重大突破,使我国运载火箭技术进入到一个新的时代。

哈军工空军工程系一期学员钟山是“红旗-7号”“海红旗-7号”导弹的总设计师。

哈军工导弹工程系五期学员王兴治是“红箭-8”的总设计师,何平伟、陈洪印、戴福民、高树桐4位军工学员是它的副总设计师,“红箭-8”使我国跻身世界反坦克导弹前列。

哈军工人张祥根是“长空一号”卫星总体设计组组长,哈军工人蒋民、洪之回任副组长。

哈军工学员金士尧是“远望一号”计算和控制部门业务长,哈军工教员杨士莪带领团队研制的深海海底应答机、深海声速-深度测量仪等4台单机设备,为我国首枚洲际弹道导弹的试验成功作出了贡献。

哈军工还有一大批教员、学员参加我国地空导弹兵器研制和地空导弹部队建设,粟戎生等人就是我国第一批组建地空导弹营的先锋队。在我国的卫星事业中,还有空间技术研究院卫星总指挥兼总设计师彭守成、唐伯昶,空间技术研究院副院长、卫星总指挥马世俊,空间技术研究院卫星设计师郝修来等哈军工人为推进我国空间技术的发展而奋斗着。